この記事は「ワンダーボックスが気になるけど、実際どんな感じ?」

という疑問が解決できる記事になります!

- ワンダーボックスの口コミが知りたい

- ワンダーボックスの効果やデメリットは?

- ワンダーボックスをやめた理由を知りたい

たくさん通信教材がありますが、ワンダーボックスは学習というよりパズルなどのIQアップを目的とした異色の教材です。

実際に使用している人はどんな感想なのか?または、どんな理由でやめたのか気になりますよね。

そこでワンダーボックスでのネット上の口コミ評判と、実際に通信教材嫌いな年中息子が続けた変化、そしてやめた理由をご紹介します。

結論としては、このような結果になりました。

| 良い口コミ評判 | 悪い口コミ評判 |

|

|

年中(4歳〜5歳)の息子がワンダーボックスを続けた結果や効果はこのようになりました。

- 紙ワーク教材より、明らかに自ら楽しみ試行錯誤する様子が見られた

- 空間的な絵を描くようになった、戦略することを覚えた

- テレビの時間が減って、能動的に考える時間が増えた

- コンテンツは良いが、他アプリに興味が移りやめた

「脳の90%は6歳までに作られる」と言われているので、この時期に学校の勉強では養えない脳の部分(地頭)を鍛えることで、あとのび(後の美)力が期待できると思います。

ぜひ参考にしてくださいね。

ワンダーボックスはお試し体験が可能!

アプリだけでなく、キットも実際お試しできます。

STEAM教育時代の新しい通信教育【ワンダーボックス】を試してみる

ワンダーボックスについての基本情報

公式サイトより

- STEAM教育特化教材で「楽しく意欲的に学ぶ」がコンセプト

- IQ・学力を伸ばすことが実証実験で証明されている

- 国語や英語など学校で習う勉強はしない

- 対象は4歳(年中)〜小学4年生

- 料金 3,700円〜。学年が上がっても料金は一定。兄弟追加半額

- 無料おためし体験が可能

ワンダーボックスは学習教材というより、思考力や問題解決力などの非認知能力やIQアップを目的とした教材です。

算数的思考ゲーム、パズル、ボードゲーム、プログラミングやアートなどSTEAM教育が学べるアプリとキットを毎月遊ぶことが可能です。

しかもキットで作ったものをタブレット上で再現できるなど、アナログとデジタル両方を融合させる楽しみもあります。

ワンダーボックスは経済産業省でも、EdTecサービス※の一つとして紹介されています。

つまりワンダーボックスは、国からも推奨されている通信教材なんですね。

ワンダーボックスの良い口コミ評判

ここでは、ネット上にあるワンダーボックスの口コミ評判をご紹介します。

試行錯誤しながら思考力がつく

#ワンダーボックス の

シンクシンクプラス 。

3歳児には3歳児なりの取り組み方が出来てすごく良い✨ 紙のワークや知育玩具ではかなわない物の見方・考え方が養われていくと感じます。@wonderfyinc pic.twitter.com/PXHRzM8wMA— saya@教育ママコミュニティ【With♡Mama】代表 (@saya_withmama) March 13, 2023

ワンダーボックスのゲームの作りや考え方も素晴らしく感動です!得点の高い低いを目的にしないとか、幼児向けは友達と比較せず自分がどれだけ出来たかに集中させるとかマルバツつけないとか…親向けガイドでそれぞれの解説読むたびに目から鱗で夫にシェアしてます😂本当良いサービスですね!

— 技術 (@motoriikuji) December 12, 2022

ワンダーボックスの運営元は、ベストセラー問題集「なぞぺ〜」の制作や、算数オリンピックの監修を行うなどしています。

そのため教材クオリティはかなり高く、頭をひねって考えるもの、「なぜ?」と問いかけながら試行錯誤を要するもの、柔軟な思考力を鍛えられるものが多いです。

花まる学習会代表の高濱正伸さんも推薦しており、多くのコラムで代表とのコラボインタビューを目にします。

プログラミング学習の導入におすすめとのコメントもあります。

ワンダーボックス、とっても楽しいですよ!

ゲーム感覚でプログラミング思考鍛えられます!

親もはまります笑— おと*都内旗竿地に家建て計画中 (@oto_home_) August 30, 2023

教材が楽しすぎる

振休で学校休み。

娘は朝からワンダーボックスで光の反射を実験中。光をクリスタルに当てて割るとクリア。

真ん中のボールが落ちてくるのを停止したいんだけど、どうすればできるか試行錯誤。#ワンダーボックス pic.twitter.com/IfMXNkBh1T— なべこ (@runrun_pot) June 11, 2023

今月の #ワンダーボックス にある#コードクラフターズ

面白すぎて親子で爆笑🤣

自分の声を録音してコードかいて音楽にしていきます。ママー!パパー!

ようっ!パーンっ!!て1人で録音してて大笑い pic.twitter.com/rcoALzKHDt

— nao |自分軸手帳部 (@naopan50783540) January 29, 2023

今月のワンダーボックスはカラーセロハンを使った実験的なもので親も楽しめました!娘もハマってしまい、集中して一気にたくさん飾りを作りました✂️光を当てると綺麗✨#ワンダーボックス pic.twitter.com/MrVpK5Cqaw

— おおでゆかこ – イラストレーター 絵本作家 (@Oderon86) May 26, 2023

ワンダーボックスのフライングラボで遊びました。どうやると遠くまで飛ぶか試行錯誤の実験。高いところから飛ばしたい!と何度もジャングルジム上り降りしていました✈️ pic.twitter.com/OzbLyoxDbU

— ももママ🌿 (@momomam19244814) February 11, 2023

ワンダーボックスは「なんでこんなにネタがあるの?」と思うほど、毎月違った、しかも楽しめる教材が届きます。

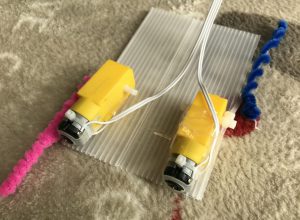

折り紙やセロハンの時もあれば、科学実験のように試す系のキット、モーターでロボットを作るキットなど飽きないキットが多いです。

アプリについてももちろん同様で、キットで作った問題を、タブレットで動かすというようなことも可能です。

小受予定の知育ママ界でも人気

教材、知育好きなの、オフだとなかなかママ友とお話しできなくて、もしいらしたら話ししたいのよね…趣味なのよ私の…最近巷でよく聞くワンダーボックスや、トド英語のお話など聞きたいのよ?どの教材いい?みたいなかんじで。仕事してるときは、塾講師だったから、同僚と話せてて楽しかったんだー😭

— おみず(5y,3y知育) (@omizu2023) May 16, 2023

今月のワンダーボックスは届いたその日にパズルノート完遂

得意と苦手がよくわかる〜

小受にも活きるからさ、と自分に言い聞かせ、小受対策何もせずワンダーボックスとこちゃれとZ会をかい摘む日々。楽しいです。— ぽんくま🐶おうち英語5y1y (@ponkuma_dwe) February 26, 2023

ワンダーボックスは小学校受験を目指す家庭や、知育に興味があるママにすごく人気があります。

一見、小学校受験に直接つならがないように見えますが、特に受験に必須の立体問題などはかなり鍛えられます。

ワンダーボックスには空間認識能力を試すゲームが多いので、自然と受験に必要な能力が身に着きます。

空間認識能力は、算数の能力向上にも関係があると言われているよ!

STEAM教育時代の新しい通信教育【ワンダーボックス】を試してみる

ワンダーボックスの悪い口コミ評判

ワンダーボックスについての悪い口コミをご紹介します。

- 料金が高い

- 学習面では物足りない

料金が高い

ABC Clubと、スマイルゼミと、ワンダーボックスのわからんところ、電話かけて聞いまくったけど、

まー高いし、やってみんことには分からんし、行き着く先は金があればやな〜😂💦— ワーママ💖 (@wamama3001) November 28, 2022

ワンダーボックスやらせたいんだけど高いなぁ。

もうちょっと安くなって欲しいな😭

シンクシンク好きで毎日やってるからハマると思うんだけどな😅— とある男の子のママ@5y♂ (@FQGFhgyxnB3UcCf) February 25, 2023

次女が泣いたのでトドマスに長女のおもりしてもらってる。

いつの間にかトド英語→ワンダーボックスになってる。(音だけ聞こえて来る)

去年12月でちゃれんじ終わって2.3月ワンダーボックスをお試ししてるけど中々楽しそうにやってるなぁ。

高いけど…高いけど…!— ゆき☺︎ 3y+1y (@3y0y64286915) February 14, 2023

料金は一律で3,700円。人により感覚は違いますが、通信教材としては高すぎず安すぎず、というところかと思います。

ただ他の通信教材も同時に検討しているため、迷っている人が多いという印象です。

我が家もあれこれ迷った結果、未就学前は非認知能力のが大事!という結論に至り、ワンダーボックスを選びました。小学校入学後はオンラインでそろばんを始めています。

他にはない良さがある教材だと思うので、まず一度試してじっくり考えても良いと思います。

学習面では少々物足りない

タブレット系の小受向け教材は、図形センスの向上であればThinkThink、ワンダーボックスの完成度が非常に高いと思います。

ThinkThinkであれば無料でもある程度できるはず。小受ペーパーをそのままタブレットにした教材は、使い分けが必要と思われます。本番の多くは書きながら解くので、、

— わさび@まなのび (@Wasabi_papa) August 13, 2021

ワンダーボックス、お高いだけあってよくできてる。紙教材とデジタルコンテンツが連携していて、好きなものだけしていいという方針なので娘さんはお絵かきや写真撮影ミッションばかりやっていてあまりお勉強という感じはない。親は貧乏性なのでもれなく取り組んで欲しいと思っちゃうけど。

— ダララ (@daradara_de_dar) February 27, 2021

ワンダーボックスは小学校受験を希望するママにも人気はあるものの、やはり学習という面では少々物足りないかもしれません。

しかもいろんなコンテンツを自由に選んで遊べるので、アート系のところばかりでやってほしいコンテンツを消化してくれない、ということもあります。

私も同様に感じたことがあり、親としての気持ちはすごくわかりますが、「子どもが楽しんでいる間に脳は活性化しているんだ…」と思うことにしています。

一つのコンテンツだけやっているように見えて、たまにパズルなどもちゃんとやっていました。

STEAM教育時代の新しい通信教育【ワンダーボックス】を試してみる

ワンダーボックス体験口コミ

だいたい毎月25日にあたりにポストに投函できるサイズで届きます。

中を開くと、だいたい入っているのはいつもこんな感じ。

- ハテニャンのパズルノート

- ペタリーと6つのとびら(シールを使うキット)

- メインのキット

(12月は「イリュージョンパーク」視覚効果を使った遊びキット)+メインキットの説明冊子と、親向け冊子

えっ?少ない?と思うかもしれませんが、アプリが基本メインなので、キットの見栄えは月によって結構変わります(笑)

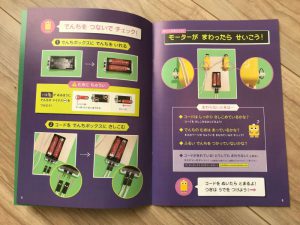

モーターで動くロボットをつくるキットはなかなかのクオリティでした!

5歳児はやる気が出たらしく、

ワンダーボックスの

歩くロボキットをようやくやってみました。

動きがもののけ姫のタタリ神みたい(笑)

10分くらいで完成しました。早く動かすために、子どもと相談しながら重りや輪ゴム、足を増やすなど試行錯誤。なかなか楽しい🤣 pic.twitter.com/quq8lXOPfk

— まそう いわずに/理系脳に育てるワンオペママ・ワーママブログ (@masoiwazuni) January 2, 2022

10種類以上のアプリが毎月更新されます。

一覧で下に出てくるので、好きなアプリを選びます♪

幼児向け・算数(図形)系・アート系・ボードゲーム・プログラミング・サイエンス・問題作成などアプリは盛りだくさん!

アプリを選択した後も、さらにゲームが細分化されているのでやりたい放題できます!

アプリには身につく力がたくさんあります。

一部抜粋です

全てやらなくてもいいので、どれがハマるかは子ども次第!

何をしたらいいかわからない時は、ルーレットでランダムに選んでくれる機能もあります。

アプリの詳細を知りたい場合は、こちらの記事も参考にしてください♪

STEAM教育時代の新しい通信教育【ワンダーボックス】を試してみる

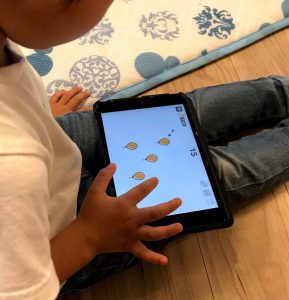

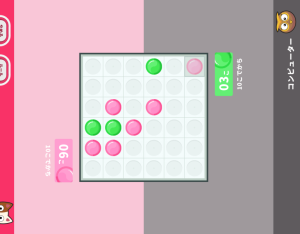

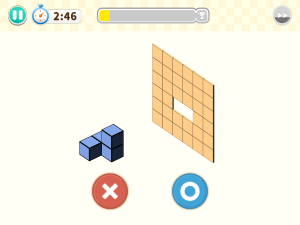

算数系「シンクシンク+」アプリ体験口コミ

シンクシンク+は空間認識能力を高めるアプリが多いです。どれも楽しそうで迷ってしまいます。

息子も、直線に進む矢がささらない風船を選ぶゲームで

失敗するとおちょぼ口。

成功するとガッツポーズ。

反応がわかりやすかったです(笑)

自己ベスト更新すると、「みてみて!」と見せに来たりと、とても楽しそうでした。

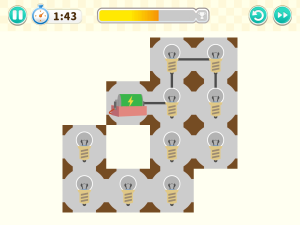

難易度が上がる「バベロン+」体験口コミ

最終難問まで進み、かなりのハマっていたのは「バベロン+」という難易度がだんだんアップしていくゲーム。

これはそれぞれの記号を動かして、該当の枠にはめるのですが、(♡なら♡)おじゃま虫がいるので、そいつも上手くどかす必要があります。

息子はシンクシンクよりバベロン+が好みだったようで、長い時間やっていました。

こちらは同じバベロン+の、コードをつないで点灯させるゲーム。

最初は簡単なのですが、

最後につれて、結構大人でも考えるほど難しくなってきます。

でも最初は簡単だからこそ「できる」と思うようで、

途中で飽きることなく最後まで頑張っていました!

ちなみにバベロン+は時間内に終わった問題数に応じて、城を高くできます。

レベルアップを視覚的に確認できるので、数字が読めない子でも達成した感があります。

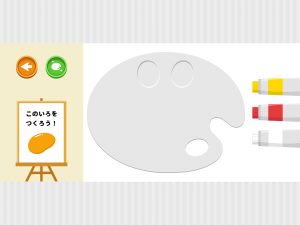

アート系アプリ体験口コミ

混色を学べるものや、

「つるつる」などの概念を絵に表してみるものなど様々!

概念を絵にしてみるとか、普段なかなか思いつかないので新鮮ですね。

つくった折り紙を撮影して、画面上の世界で動かせるなど、

デジタル✕アナログを同時に活かす事もできました!

トンデモ科学実験ができる「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」体験口コミ

オンライン上で科学実験が楽しめるゲーム。

ホース(写真の青い部品)を移動したり動かしたりして、どうやったら水風船が割れてコップに水が入るのか試行錯誤しました。

だんだん難易度が上がります!

→蛇口から水を出す

→黒いボールに当たる

→ボールが転がって水風船へ

→水風船が転がって左下土管へ

→右上の土管につながり、矢が出てきて風船が割れる

→コップへ

が正解なのですが、もちろん一回では思いつかないので、何度も試行錯誤していました。

「あ、わかった!」とできたときの感動は親子ともにひとしおでした!

自分で実験装置を作ることも可能です。なんかすごいの作ってました笑

【アプリ上で科学実験】

STEAM教材ワンダーボックス内にあるサイエンスアプリ。何もないまっさらな所から、自分でバケツや矢、水風船など自由に考えて配置し、実装します。これは5歳息子の作品。

ピタゴラスイッチっぽい動きをさせても楽しいですね。

能動的に考える教材はやはり良き✨ pic.twitter.com/WwNFHzxvwQ— まそう いわずに/理系脳に育てるワンオペママ・ワーママブログ (@masoiwazuni) February 15, 2022

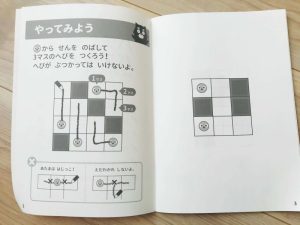

プログラミングアプリ体験口コミ

プログラミングゲームは↓を並べて命令することで、恐竜を宝箱まで辿りつくように動かすゲームです。

ゲームが進むと「繰り返し」ボタンが出現するなど、実際のプログラミングの発想に近いです。

これは実際のプログラミングの考え方が反映されているので、

リアルに理解させてあげることができました。

これの影響もあってか?

普段のお絵かきでも矢印をよく書くようになりました。

アプリは他にも

- 年中向けのアプリ(ジュニアランド)

- ボードゲーム

(コンピューターともできるし、

指定された時間なら全国のお友達とも対戦できる) - 算数オリンピックに出てくる難問が出てくるアプリ

- 問題作成ができるアプ(後述)

- 反射など科学法則を感覚的に学べるアプリなど、いろいろ。

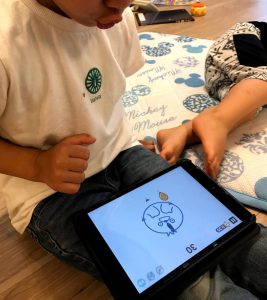

ボードゲームの様子。 自分のコマを押すと押したコマは敵の色、 周りの色が自分の色になる

月単位で結構変わります。

最終的に、息子(頻度週1〜2)の場合、アプリのハマり度はこんな結果でした。

| アプリ名 | 特徴 | 結果 |

| ジュニアランド | 年中・年長向けで簡単 | △ 簡単すぎて逆にハマらず |

| シンクシンク+ | 算数系(空間認識や図形) | ◎ ハマって立体の絵を描くように |

| バベロン+ | 思考力強化 | ◎ すごくハマって最終難問まで到達 |

| アトラニアス | 算数オリンピックなどの難問 | △ 一応できるのもあった |

| たいせん!ボードゲーム | 戦略強化 | ○ 簡単モードなら勝てた |

| コードアドベンチャー など | プログラミング系 | ○ 矢印の絵を描くように |

| テクロンとひみつのけんきゅうじょ | サイエンス系 | ○楽しんでやっていた |

| アート系月替りアプリ (へんてこミュージアム など) |

アート系 | ◎ 楽しそうだった |

| ハテニャンのパズルノート | 問題作成 | △ ちょっとむずかしい |

| 総合月替りアプリ (そっくりさがしなど) |

アートや思考力など | ○やったりやらなかったり |

| キットの作品投稿 | 届いた作品を全国に公開できる | ○題材によってやったりやらなかったり |

年中にはちょっと難しいかなと思うものもあるのですが、時期がくればハマりそうな気がします。

これだけアプリがあると、子どもによって好みは全然違うのかなと思います。

STEAM教育時代の新しい通信教育【ワンダーボックス】を試してみる

ワンダーボックスはどんなアプリがあるか徹底解説。未就学児ならコレ!

ワンダーボックスのワーク・組み立てキット・シールブックなどの口コミ

ワーク・キット・シールブックはアプリを開かずにそのままできるものが多いですが、一部アプリと連動して使うものもあります。

キットは毎回、何がくるのかなと楽しみにしています!

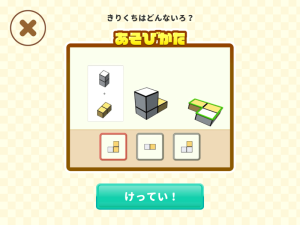

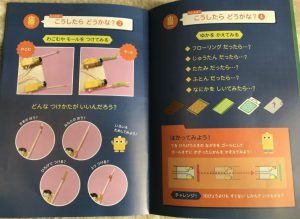

ハテニャンのパズルノートの体験レポ

「ハテニャンのパズルノート」というワークは、

普段アプリでやっているゲームのうち、一種類抜粋されたものの紙バージョンです。ワークならおでかけ先でもできますね。

ちなみに、最後のページでは問題作成が可能!

こちらはアプリの「ハテニャンのパズルノート」と一緒に使います。

シンクシンク+の中で、「ひとふででんきゅう」という、電球をひとふでにつなぐゲームが実際遊べるのですが、

ハテニャンのパズルノートのキットで実際に問題を作成し、

それをタブレットで撮影すると、問題がタブレット上でも実装できます。

作品を全国のお友達が見られるように送信することもできます。

問題を作れるのは結構面白い!

ただ、正直これは年中さんには難しかったと思います。

サポートすれば一緒にできますが、

まずはアプリで実際にゲームに慣れてからやってみたほうがイメージがつくかもしれません。

インプットでなく、「積極的なアウトプットが勉強の楽しさにもつながる」

という考え方は、理系の人や一流企業で成功してる人に共通する考えのようです。

(詳しくはこちらの記事)

組み立てキットの体験レポ

月によって違いますが、この時の「イリュージョンパーク」は、視覚効果を使った遊びができるキットでした。

間に挟む色を変えることで、浮かび上がる□の色が変化するものや、

上の絵の□と同じ大きさのものはどれか?など。

実際にキットを使って調べることができるので、視覚と実物の違いを確認することができます。

「メカニクスロボ」という動くロボットを作るキットも。

子どもがモールで装飾してました

動くものが好きな息子は、先程の「イリュージョンパーク」よりは楽しんでいました。

モーターのキットの説明書には、「どうしたら早くなるかな?」のヒントがたくさん載っています。

答えが載っているのではなく、「ヒント」なので、試行錯誤できるように促されているよ!

長男のアイデアは、「もっと足をつけたらいいんじゃない?」だったのでやってみましたがダメだったり。

失敗を経験してみるのもまた楽しいです!

キットは物によって、ウケたりウケなかったりする月があります。

しかし、ワンダーボックスは「ワンダー」とつくだけあって「不思議」だと思わせたり、「うまくいくにはどうしたらいいのか?」と、試行錯誤させる仕掛けが満載です。

「前提を疑う」という論理的思考力が自然と身につく教材だと実感できました!

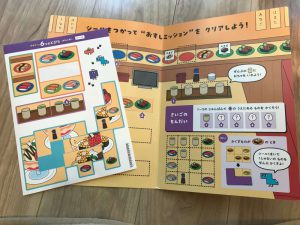

ペタリーと6つのとびらの体験レポ

「ペタリーと6つのとびら」はシールのワークなので、アプリ要らずで、

お出かけ先でもできます。

親のサポートなしで一人で理解してできます。

ただ貼るだけでなく、貼ると迷路などの問題が現れたり、重ね合わせの順番も考える必要があるものもあり、結構頭を使います。

最終的に、息子(頻度週1〜2)の場合、アプリのハマり度はこんな結果でした。

| アプリ名 | 特徴 | 結果 |

| ジュニアランド | 年中・年長向けで簡単 | △ 簡単すぎて逆にハマらず |

| シンクシンク+ | 算数系(空間認識や図形) | ◎ ハマって立体の絵を描くように |

| バベロン+ | 思考力強化 | ◎ すごくハマって最終難問まで到達 |

| アトラニアス | 算数オリンピックなどの難問 | △ 一応できるのもあった |

| たいせん!ボードゲーム | 戦略強化 | ○ 簡単モードなら勝てた |

| コードアドベンチャー など | プログラミング系 | ○ 矢印の絵を描くように |

| テクロンとひみつのけんきゅうじょ | サイエンス系 | ○楽しんでやっていた |

| アート系月替りアプリ (へんてこミュージアム など) |

アート系 | ◎ 楽しそうだった |

| ハテニャンのパズルノート | 問題作成 | △ ちょっとむずかしい |

| 総合月替りアプリ (そっくりさがしなど) |

アートや思考力など | ○やったりやらなかったり |

| キットの作品投稿 | 届いた作品を全国に公開できる | ○題材によってやったりやらなかったり |

ワンダーボックスを使ってみての子どもの変化

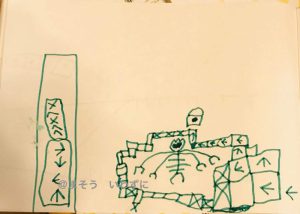

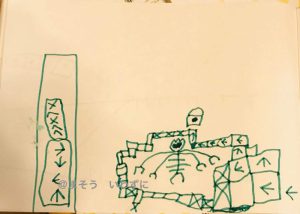

矢印を書いたり、空間的な絵を描くようになった!

ワンダーボックスは学校でやるような科目はやらないため、

変化がわかりにくいと言われます。

しかし年中の息子の場合、3ヶ月利用しているところですが

アプリの成果か?矢印や、明らかに絵の構図がよくなりました。

床(土)?の表現が、奥への広がりなども表現できているので、

ワンダーボックスのおかげで空間認識能力がついたのかもしれないなと思いました。

プログラミングの「コードアドベンチャー」の影響か、

アプリをやって以来、矢印も多く登場するようになりました。

本当にワンダーボックスの影響かは定かではありませんが

こんな風に描けるようになったのは、ワンダーボックスを始めてからです!

テレビの時間が減って、能動的に考える時間が増えた

うちはワンダーボックスを始めたおかげで、それまでテレビに当てていた時間をワンダーボックスに当てられるようになりました。

大手企業でAI制作の仕事をしている夫も、

テレビは受動的になる。

ゲームの方が頭を使うので能動的になるという点では、テレビよりゲームやらせたほうがいい

という教育スタンス。

夫自身、テレビよりゲームの方がずっとやっていたそうです。

そう考えると、能動的に頭を使うゲーム(=ワンダーボックス)をやるようになったのは良い変化だと思っています。

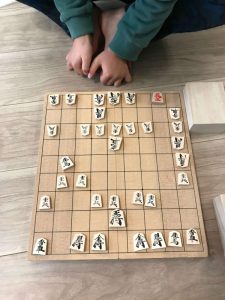

またボードゲームアプリが楽しかったらしく、将棋などにも興味を持ち始めました。

「これを動かすと、次はとられちゃうけど、その次で取り返せるね!」など、5歳にして2手先まで読めるようになりました!

リアルでも、能動的に考えられる力がついたと思います。

粘り強く考える力がついた!

諦めないで続きを頑張ってやろうとする姿も見られるようになりました。

難易度が少しづつ絶妙に上がっていくので、

紙ワークの時と違い「できない!」と途中で投げ出すことは一度もありません。

普段の生活でも、何かで諦めそうになった時

「でもあの時、ワンダーボックスでできてたじゃん!」

と言うと、成功体験を思い出すのかまたやり始めたりすることも。

小さな成功体験を何度もできるので、自然と諦めない心もつくのだと思っています。

STEAM教育時代の新しい通信教育【ワンダーボックス】を試してみる

ワンダーボックスで感じたメリット

- 文字が読めなくてもできる

- 試行錯誤しながら思考力や創造力が身につく

- 空間認識能力・論理的思考など理系に強くなる

- IQアップが期待できる!

- 難しい問題でもがんばろうと思える楽しさ!

- アナログ・デジタルのいいとこどり

文字が読めなくてもできる

文字が読めないと一人ではできない?

と思っていたのですが、

子どもは画面を触って何かしらアクションするので、

やり方をすぐに理解していました。

現代っ子は得意だと思います!

もちろん難しいゲームなど文字を読んである必要があるものもありますが、

ほとんどのゲームは一人でも理解してできるほどわかりやすかったので、

アプリについては年中4歳からでも十分できそうです♪

試行錯誤しながら思考力や創造力が身につく

ゲームの性質によりますが、間違えると次の問題へ進めないものも多いです。

そんなとき、最初は子どもも「なんで次行けないの?」って顔してましたが、

そうするともう一度、どこがいけないか考えて何度か試していました。

わからない場合は、はじめの状態に戻すボタンがあるので

これで再度やり直せます。

試行錯誤しながら思考力が身についているのが実感できますね。

キットにも、例えば

「モーターが回らない場合、電池の向きはどうかな?」などの、

試行錯誤するためのヒントが書かれていました。

空間認識能力・論理的思考など理系に強くなる

図形を3Dとしてイメージできるのは、デジタルの得意技。

空間の問題は、紙面だとイメージしにくいですよね。

受験の時の立体の問題で、

実際に手にとって見えたらどんなに考えやすいだろう…

と思っていたのが懐かしいです…

でもデジタルなら実際に物体が動かせるので、

空間認識のイメージがしやすくなります。

通り抜けの問題。

動くモーションが入ります

こちら年中・年長向け思考力強化アプリ。

パッと見、誰もいないけど…

動かしてみると、後ろにいたいた!

後ろなどの見えない部分があるという理解、

そして

見えない部分を想像する癖がつきそうです。

難しい問題でもがんばろうと思える楽しさ!

各ゲームも最初は簡単ですが、難易度はだんだん上がってきます。

市販の紙ワークやっていると、結構途中で飽きたりするのですが、やはりゲーム感覚でやっているのか、

たとえ難しくなってもそのゲームを途中で「やめた」と飽きることが一度もありませんでした!

難易度の挙げ方が絶妙なのだと思います!

IQアップが期待できる

ワンダーボックスのシンクシンク+の無料版アプリ「シンクシンク」を用いたカンボジアでの実証実験では、

毎日実施した層とそうでない層と比べて、IQテストや学力テストの結果が明らかに伸びたことが明らかになりました。

いつかワンダーボックス前後のIQも比較もやってみようと思いますが、確かに自己ベストはほぼ毎回更新しているので、確実に伸びていることは確認できます。

図形の能力などは、算数にもつながってくるので今後がとても楽しみです。

この実験は3ヶ月継続で結果が出ています。

うちの子もいま3ヶ月目の受講になり、効果が実感してきたところ。

すぐには効果は出ないものなので、受講を決めたら最低3ヶ月以上は受講することをおすすめします!

アナログ・デジタルのいいとこどり

キットで作った問題をアプリに読み込んで、実際にアプリ上で実践できたり、

折り紙で作った作品を読み込んで、アプリ上で動かしてみたり。

通信して全国にキット作品を発表したり、逆に他の友達の作品も見ることもできます。

アナログとデジタル両方の良い側面をここまでうまく活用している通信教材は、他にはないと思います!

ワンダーボックスで感じたデメリット

- 基礎科目がなく効果がわかりづらい

- キットは、年中さんにはサポートが必要

- 他通信教材と比較すると料金が高い

- 過去のゲームができなくなる

- 多すぎてやりきらず、偏りが出ることも

- ハマりやすいので、目が悪くならないか心配

基礎科目がなく効果がわかりづらい

ワンダーボックスは保護者のうち82%が子どもの成長を感じられたと答えています。

しかし、学校の科目は勉強しないので、

実際の学力にどう反映するかはわかりにくいと思います。

「知能」と「学力」の違いについて。

「赤ちゃんの頭がよくなる遊び方・育て方」という本では

…「25✕12=□」のような単純な掛け算や、

「『にんべん』のつく漢字を10個書きなさい」のような知識を問うもの

…ある立方体の集合図を示し、「ここには何個の積み木があるでしょうか」のような、要領をつかめば幼児や世界中の人でもできるものであり、「知能は学力より先天的なもの、学力の根本にあるものといえる」

と述べています。

頑張りさえすれば、学力はある程度はみんなできるようになるはずです。

でも天才や仕事ができる人が持つ「ひらめき」や「知能」は、単純な学力では身につかないところがあります。

IQ(知能)を伸ばすことが結果的に学力につながる部分を伸ばすことになるので、学力では学べない思考力的な部分を伸ばすことはとても重要だと思います。

ワンダーボックス運営会社の「ワンダーファイ」さんも、「知識よりも先に身に着けるものがある」という考えで制作しています。

知識やスキルは、それを学ぶ意欲と、思考力や創造性があれば、いつでも身につけることができます。

一方で、枠にとらわれず、自由に発想する想像力や、「一を聞いて十を知る」ような思考力、何にでも興味を持ち、未来を切り拓いていく、知的好奇心。これらは、幼少期だからこそ伸びる、全てのまなびの素養です。

引用:公式サイトQ&A「他の通信教材との違いは何ですか?」

また、苦手が多いと言われる立体の問題は数をこなさなければ身につきません。

それは男の子の方が外遊びを好み、その中で空間認識能力を養いやすいからだと言われています。

ワンダーボックスは正直、本当に立体の問題だらけ!(笑)

見えないところ何があるか、考えさせるような問題がたくさんあるので、

空間認識能力は伸びやすいです。

これは後の算数力アップに、確実につながるのではないかと思います!

出典:公式サイト

ちなみに、年中・年長で「小学校入学準備だけでもさせてあげたい!」のであれば

ワンダーボックスには運筆練習につながるゲームもあります。

こどもちゃれんじのワークにも同じような問題がありましたよ!

算数特化教材「RISUきっず」という通信教材との比較記事はこちら!

キットは、年中さんにはサポートが必要

物によりますが、キットになると組み立てたり、説明が必要だったりするので子ども一人ではちょっと難しいものもあります。

最初に登場したモーターのキットも、おそらくもう少し大きくなれば一人で

「ここをこうしてみよう」「なんでうまくいかなかったのかな?」

と何度も考えるようになると思いますが、年中だとさすがに一人ではそこまで考えられません。

キットについては、もう少し大ききなってからのほうが効果あると思います。

ちなみに教材難易度は一つ下の学年に変えられるようです!

とはいえ、キットも別に腐るわけではないので(笑)大きくなるまであとでとっておくこともできます。

長く遊べる教材ということもできますね!♪

ワンダーボックスは料金が高い?

料金に関する感覚は人それぞれなのですが、

他の有名な通信教材と比較すると、幼児期の場合は高めです。

|

年中(4歳)の金額 |

|

|

ワンダーボックス |

3,700円~ |

|

スマイルゼミ |

3,278円~ |

|

RISUきっず |

2,750円~ |

|

こどもちゃれんじ |

2,480円~ |

|

ポピー |

1,045円~ |

ただ教材のコンセプトや内容が全く異なり、ワンダーボックスは学習系ではありません。

内容の充実度と、金額は多少比例する(例えばポピーは一番安いですが、ワークのみです)します。

同じように毎月料金がかかるなら、将来のことを考えて、より良いものを選んであげたいですよね。

また他の教材は学年が上がるにつれて、料金が上がっていきますが、ワンダーボックスは学年上がってもこのまま同じ料金です。

金額が変わらなくてわかりやすいのはメリット。

小学生ぐらいになればそれなりに理解力も知力も上がってくるので、より楽しめるのではないかと思います。

2023年8月より「ワンダーボックス for docomo」キャンペーン実施中です!

dアカウントを利用して入会すると、通常の入会より月100円安く入会できます。(1年で1200円お得に!)

更にdカード払いでdポイントが3%還元。12か月一括払いならdポイントが1000ptもらえます。

今なら実質最大3,496円お得!

ワンダーボックス for docomoの詳細はこちら!

STEAM教育時代の新しい通信教育【ワンダーボックス】を試してみる

過去のゲームができなくなる

翌月になり、新しい教材が届くと、中身のアプリは基本的には入れ替えられます。

(いくつかのゲームは基礎部分として変わらないものもあります。)

飽きにくいともいえますが、「もう一度やりたかったのに…」という時にはちょっと残念。

ですが前月号に戻せるのもやはり5日まで。

いろんなものを体験してほしいということで、あえてそのようにしているようです。好きなものはなるべく短期集中でやっておくようにしましょう。

多すぎてやりきらないので、偏りが出ることも

ゲームの種類はかなり多いので、すべてやりきることなく同じものを常にやってしまうことがあります。

他のゲームも面白いのがありそうなのに、だいたい最初に手をつけた中で、気に入ったものをずっとやっていることが多いです。

運営会社のワンダーファイさんも、「全てやりきらなくて良い」

スタンスでいるようですが親としてはもったいないと思ってしまいますね。

しかし、いろんな選択肢から「自ら選んで、一つのことに集中する」というのも脳の発達にはいいことなので「まあ子どもが楽しんでいるならいいのかな」と今は思っています。

気になるようなら、親が「こっちも楽しそうだよ」と声をかけてみるのがいいかもしれませんね。

ハマりすぎて、タブレット漬けにならないか心配

「子どもがハマりすぎる」という口コミはよく聞きますが。これ自体はいいことではあるような気がします(笑)

うちではそれまでテレビだった時間に当てたので、受動的だった時間から、だいぶ能動的になる時間が増えたと思います。

ハマリすぎないか心配でしたが、うちは意外と大丈夫でした!

ですが目が悪くならないかは確かに心配なので、ブルーライトカットのシートをタブレット表面に貼っています。

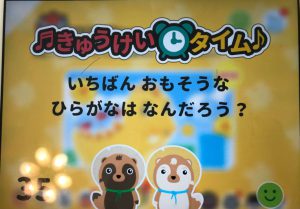

また、休憩時間をしらせる表示(時間は親が決められる)を出せるので、一定時間になると数分休憩することも可能です!

STEAM教育時代の新しい通信教育【ワンダーボックス】を試してみる

ワンダーボックスのよくある質問

ワンダーボックスに関するよくある質問をまとめました。

ワンダーボックスは、アプリのシンクシンクとどう違うの?

実はスマホアプリで、ワンダーボックスの一部アプリであるシンクシンクを使うことができます。

違いとしては、スマホアプリのシンクシンクの上位互換がワンダーボックスには含まれており、さらにSTEAM教育のゲームやキットも+されます。

シンクシンクは無料版だとできる範囲がすごく狭いので、迷ったら普通にワンダーボックスのお試しをしてみると一度でどっちも試せるのでおすすめです。

ワンダーボックス 年間スケジュールは?

ワンダーボックスの年間スケジュールは、毎年少し変わります。

詳しくはこちらです。

オンライン説明会とかある?

ワンダーボックスにはオンライン説明会もあります!

実際にタブレットやキットの様子を知ることができますし、リアルタイムで質問もできます。

参加者の名前や顔は公表されず、当日参加できなくてもOKなので、気軽に申し込みできそうです。

オンライン説明会はこちら

先取り受講はできる?兄弟の追加は?

先取り受講も、年齢より遅らせることも両方可能です。

カスタマーサポートで問い合わせすることでできます。

兄弟追加は1人あたり1,850円で兄弟分追加できます。

どんな人たちが制作しているの?

公式サイトより

運営元のワンダーファイはもともと、ベストセラー問題集「なぞぺ〜」の制作や、算数オリンピックの監修を行うなどしています。

ワンダーボックスの解約方法は?

解約はアプリから直接、会員ページへ飛ぶことで可能です。

(アプリからなら、IDやパスワード入力不要!)

「契約情報」ページ→「ご契約プラン」にて解約手続きができます。

翌月解約希望であれば、毎月10日までに解約申請をしましょう。

詳細な解約手順や注意点については、こちらをご覧ください!

ワンダーボックスが向いている子

- IQ・思考力・集中力を育てたい子

- 学校の勉強はとりあえず家ではしないか、別の教材でもOKな子

- 他のアプリで遊んだりしないタイプの子

- タブレットに抵抗がない子

- 一人で遊ぶ時間も、親子の時間も欲しい子

他の通信教材とワンダーボックスの違いでやはり大きいのは、思考力強化ができるところ!

家庭の教育方針で学校の勉強より、IQや地頭を強化するほうが良さそう!と思うのであれば向いていると思います。

(思考力強化は学力向上にも関係してきますよ!)

しかしタブレットを使用するので、「タブレットを持たせても、他のアプリやYOUTUBEで遊びだしたりしない」

子である必要があります。

ワンダーボックスより夢中なアプリがあると、

いつの間にか違うアプリをやってる!?ということにもなり得ます(笑)

専用アプリでなく自宅のタブレットを使用するので、ここは親の設定で、他のアプリを入れないなどの工夫も必要です。

ただ、その子に「本当に向いている」かどうかは、ぶっちゃけ「試してみないと、わからない」という部分もあるので私はやはり一度無料体験などを通してやってみると良いのではないかと思います!

ワンダーボックスをやめた理由

その後ワンダーボックスを1年以上続けた息子でしたが、小学校入学前に退会しました。

理由は

- 他アプリで遊ぶようになった

- キットに興味を示さなかった

- 料金分やりきらなかった

という3つの理由から。

まず年齢が上がり、息子は友達の影響もあり「マインクラフト」で遊ぶことが多くなりました。

公式サイトより

マインクラフトもまさに理系脳を強化するのにうってつけなゲームなのでそのままやらせていたら、ワンダーボックスを料金分やらなくなってしまいました。

ただ、ワンダーボックスで鍛えた空間認識能力がマインクラフトで生きたと思うので、やらせて良かったとは思っています!

またこれは子どもによりますが、息子はあまりキットの方は好きではなかったようで、あまりやろうとしなかったんですよね。(物によりますが)

これは結構意外で、口コミを見ている感じ少数派だと思います。(余ったキットは、いま次男が使っています笑)

ゲーム好きの息子ならではと思うので、これは完全に好みもあるかと…

飽きたというより、他に興味が移ってしまうことは他の通信教材でもよくあることなので、もし1年続ける自信がない場合は月額支払いがおすすめです。

教材としては本当に良い教材だと心から思っているので、親としてはちょっと悔しいですが、やったことは価値があったと思っています。

STEAM教育時代の新しい通信教育【ワンダーボックス】を試してみる

ワンダーボックスの口コミまとめ!

ワンダーボックスは

- 試行錯誤しながら思考力や創造力が身につく

- 空間認識能力・論理的思考など理系に強くなる

- IQアップが期待できる!

- 子どもは空間的な絵を描くようになるかも!

- 能動的に考える時間が増え、粘り強く考える力がついた!

こんな効果が期待できる教材です。

またあらゆる通信教材の中でも、専門家の間で

ワンダーボックスは「今までになかった通信教材」と言われています。

- 思考力を鍛えるSTEAM特化の教材で、

- アナログとデジタルのそれぞれ良いところをいいとこ取り。

- 年中4歳でも、アプリなら一人で・キットなら親子で楽しめて、

- アンケートでは、95%の保護者が子どもが楽しんでいると答えています。

「地頭の良さ」は、今後社会で生きていくにあたって必ず活躍してくるはずなので、学校では学べない部分を強化してくれるからこそ、意味がある教材です。

また将来は約半数の仕事がAIに替わられてしまうと言われています。

ワンダーボックスは感性や思考力、創造力などのAIのできない部分を強くしてくれる教材です!

コスパもよい教材だと思いますが、各家庭でコスパがいいかどうかはいざやっていないとわからないところがあります。

ただ、子どもが金額分以上に楽しんでいないときに初めて、「高い」もしくは「コスパが良い」ということがわかるのではないかと思います。

そのため、迷ったらまずは無料お試し体験がおすすめ。一括払いでも途中返金可能です。

この機会に、子どもの新しい一面に出会ってみてください!

「子どもは何のゲームで才能発揮するかな?」とワクワクしますよ!

ワンダーボックスはどんなアプリがあるか徹底解説。未就学児ならコレ!